Ieri sera, allo Spazio Oberdan, super film esponente del muto sovietico. Nel 1926, il regista russo Vsevolod Pudovkin, diresse un film di rara potenza espressiva, dando vita a un tragico crescendo d'emozioni, scandito da montaggio rapido quanto preciso. "La madre" fa gridare di rabbia, spingendo a quella presa di coscienza, esortata dall'autore, ormai tristemente smarrita dai più...su, avanti Popolo!

La padronanza di Pudovkin del mezzo cinematografico, lui e Ejzenštejn allievi del teorico Lev Kulešov (a loro volta divenuti maestri di tecnica), è impressionante. Nella sequenza iniziale, è chiaro il quadro familiare (e sociale). Il padre barbuto è cotto dall'alcool, occhi senza pupilla, esistenza incolore; la madre ha negli occhi tutte quelle che ha viste, nessuno spazio né speranza per quelle che verranno. Il figlio, soltanto, pare avere negli occhi un vigore che può farlo combattere.

Scena successiva, nel bar. E' un dipinto perfetto quello che si staglia, a rapidi flash, dinanzi allo spettatore. Il montaggio assordante mostra visi contratti, i muscoli facciali non indossano sorrisi sinceri, ci sono bruttura e disperazione di fondo che la vodka contribuisce a diffondere. Questo è il terreno da cui attecchiscono gli intenti meno nobili dell'uomo, ogni resistenza è abbandonata. Gli infami al soldo del padrone vincono facile in quella palude.

La morte sta già avanzando sul piano inclinato, ma è dalla sequenza successiva che la tragica curva assumerà coefficiente inarrestabile. In fabbrica la tensione sale, tutto è pronto, la solita squadraccia di illusi deciderà di sconfiggere la fame (e la sete) con l'ignobile scorciatoia. Anche il padre finisce tra i picchiatori (o mi sbaglio ed è stato arruolato dai rivoluzionari? Beh, poco importa). Fino a quando vedrà, dinnanzi a sé, il proprio figlio. La folle rincorsa a tre (figlio, picchiatore, padre) è pura lezione di montaggio, ritmo elevato con coordinazione esatta, le immagini si caricano sino alla tragica conclusione. Il padre è stato ucciso. Ma non è questa la vera fine. La madre vede solo le suole di due piedi entrare, orizzontali, dalla porta. Qualcosa di tremendo sta succedendo. Ma è per il figlio che teme davvero. E' il marito. Primo dolore, cui seguirà una sequenza massacrante di bastonate, dure.

Spia. Ce n'è sempre una. Pare risolta, non lo è. Danno e beffa, poi ancora danno e ancora beffa. Il figlio viene arrestato, ci sarà un processo. E chi lo giudicherà? Giudici che si fanno i cazzi loro. Che, mentre stanno per decidere della libertà di un uomo, pensano a belle puledre con begli occhi e gran corpo. Giuria composta da facce che sono tutto un programma: Rettitudine, Giustizia e Clemenza nelle mani di tre aguzzini su cui c'è poco sa sperare (espressionismo russo: sulle ombre dei lineamenti, sulle forme dei particolari).

L'immagine della madre che entra sola, per prima, in aula, tra i banchi del pubblico racchiude forza rara.

La madre, finalmente, ha compreso. Spesso, sì, bisogna darci una facciata. Prima è complicato, tutte quelle cose là di politica, roba che si va a finir male! ( i buoni consigli sono sempre: "Tieni d'occhio tuo figlio!"...). Ma la madre, in mezzo a quella gente là, ipocriti e galline con gli occhiali dalla montatura sufficiente per ammirare se qualcuno è affascinante o è vestito da pezzente, ha aperto gli occhi.

La lotta la continuerà lei.

Il figlio, come aspettarsi altra sentenza?, è chiuso in prigione, attimi di disperazione, gli occhi fuori dalle orbite; separato da spessi muri dai sogni degli altri prigionieri. Tutti, tanti, pezzi di ghiaccio alla deriva, lastre che non possono che schiantarsi contro i ponti della Neva. Corrente inesorabile. Suggestiva e potente la metafora messa in scena dal regista, ecco le possibilità di un montaggio che costruisca un discorso altro. Moltiplicazione di immagini, di significato.

Un biglietto dalla madre annuncia una manifestazione che lo libererà! (Intanto una guardia aumenta il proprio ego osservando uno scarafaggio annegare nella sbobba, l'altra non sa far altro che guardare nel vuoto e fare il conto alla rovescia: stop, via, tempo scaduto).

La polizia sa. O chi per essa, sa sempre tutto. Telefonate, via, trum, tutti oltre il ponte e finis all'ora d'aria!

Parapiglia, pim pum, botte e, soprattutto, proiettili su uomini che corrono. Uomini che sparano ammazzando altri loro simili. Fine, per loro è finita.

Incredibilmente il figlio ce l'ha fatta e si ricongiunge con la madre.

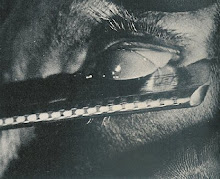

Arrivano gli sbirri (dragoni, chiamateli come vi pare). E sparano, come prima. Uguale a prima. A sempre. La madre, che poco prima aveva il sorriso di chi si sente parte di un cammino percorso da tutti quelli come lei, uniti, e dopo ancora la somma gioia del figlio tra le proprie braccia, quel ragazzo che quasi la copre tutta, ora è disperata. Questa è la vera fine. Rabbia che non genera lacrime ma determinazione. Ed ecco la scena più emozionante, potente, deflagrante della pellicola: i dragoni dello zar, cavalli banchi e neri, che alzano la testa, occhi sbarrati, come quelli della madre, lei ferma, impassibile. I suoi occhi pesano tonnellate, in questo momento. Li vede arrivare come una valanga di violenza ma non si muove. Ecco cosa può fare una coscienza di ferro. E un montaggio d'autore.

La lotta la continuerà lei. La bandiera rossa la terrà lei. Non è mica caduta.

Pellicola devastante.

(depa)

Nessun commento:

Posta un commento