S'apra la scena sul corpo vivo morto di un uomo schiacciato dai suoi demoni, che ammazza e viene ammazzato per la sua avidità, incisa a ferro nel proprio destino di piccolo mortale. Il cielo divien cupo sullo "Spazio Oberdan", s'oscurano le luci in sala Merini, tre corvi giocano col fato di altrettanti e più minuscoli semi di questa progenie, da sempre capace di sbocciare in paesaggio rigoglioso. Orson Welles s'incontrò al cinema con Shakespeare, la prima volta, nel 1948, urlando con impeto e sontuosità il proprio "Macbeth".

S'apra la scena sul corpo vivo morto di un uomo schiacciato dai suoi demoni, che ammazza e viene ammazzato per la sua avidità, incisa a ferro nel proprio destino di piccolo mortale. Il cielo divien cupo sullo "Spazio Oberdan", s'oscurano le luci in sala Merini, tre corvi giocano col fato di altrettanti e più minuscoli semi di questa progenie, da sempre capace di sbocciare in paesaggio rigoglioso. Orson Welles s'incontrò al cinema con Shakespeare, la prima volta, nel 1948, urlando con impeto e sontuosità il proprio "Macbeth".

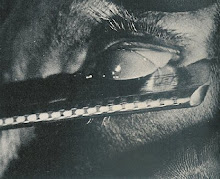

Unità di luogo che ha le sembianze di un castello infranto da grotte anfratti, cunicoli e spunzoni; oltre le quali un cielo inutile, incapace di intervenire, scuro come il morbo del protagonista, resta a guardare sgomento. E' un Macbeth che urla in preda ad un terrore con accento scozzese, quello indossato da Orson Welles. Sul suo volto, la follia dirompe con realistica teatralità. Quando, per qualche momento ci guarda, ci percorre un brivido. Non siamo pronti per questo scontro. Maledetto Shakespeare, ci hai beffato un'altra volta. Il cinema, con la sua mobile scenografia, genera un'arte a sé, dando corpo e valore alle scelte, alle capacità. Accadrà lo stesso nei successivi incontri tra i due artisti.

Welles, a parte l'irlandese Dan O'Herlihy (1919-2005), è solo sul palco. E' suo lo spazio fisico, il sudore sulla pelle, l'etere sonoro. Avvolto dal terrore del protagonista e di chi lo circonda, questo "Macbeth" risputa fuori dalla sala colle gambe tremanti. Ancora una volta l'alcol e una donna, ingredienti dannati, spingono verso una fine, in realtà, già scritta, e a noi non resta che chinare il capo dinanzi all'immensità di William Shakespeare, alla potenza di Orson Welles, alla nostra meschinità.

(depa)

Welles, a parte l'irlandese Dan O'Herlihy (1919-2005), è solo sul palco. E' suo lo spazio fisico, il sudore sulla pelle, l'etere sonoro. Avvolto dal terrore del protagonista e di chi lo circonda, questo "Macbeth" risputa fuori dalla sala colle gambe tremanti. Ancora una volta l'alcol e una donna, ingredienti dannati, spingono verso una fine, in realtà, già scritta, e a noi non resta che chinare il capo dinanzi all'immensità di William Shakespeare, alla potenza di Orson Welles, alla nostra meschinità.

(depa)

Nessun commento:

Posta un commento